Villiers, d'hier à aujourd'hui

Au fil des siècles, Villiers-sur-Orge a su préserver son charme et son authenticité tout en s’adaptant aux évolutions de chaque époque.

Les premières mentions de Villiers-sur-Orge remontent à plusieurs siècles. Le nom même de Villiers, dérivé du latin villa, évoque une ancienne exploitation agricole installée dans ce territoire fertile bordé par l’Orge. Dès le Moyen Âge, le village s’organise autour de son église et de ses terres agricoles, formant un petit hameau vivant au rythme des saisons.

La rivière de l’Orge joue un rôle clé dans l’histoire locale. Elle alimente les moulins qui, durant des siècles, ont été essentiels à l’économie locale. Ces moulins, notamment ceux présents aux XVIIIe et XIXe siècles, témoignent de l’importance de l’artisanat et de l’agriculture dans la région.

La vie des habitants était empreinte d’une grande solidarité. Les fêtes religieuses, les marchés et les foires locales réunissaient les familles et renforçaient les liens entre les habitants, une dynamique qui perdure encore aujourd’hui.

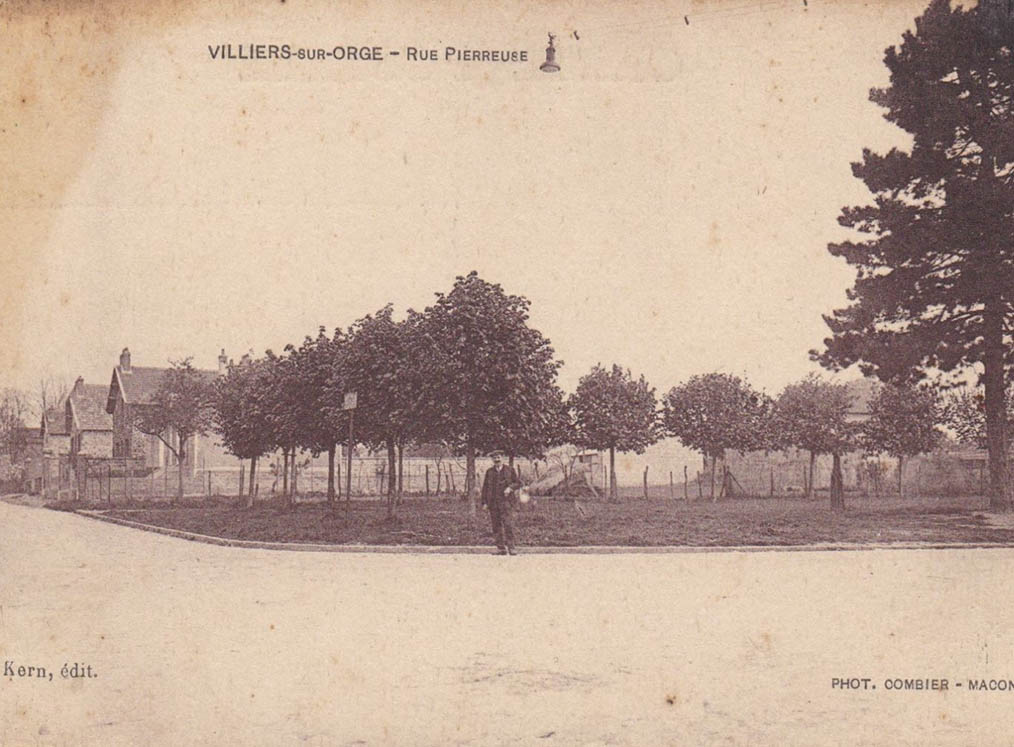

© Delcampe

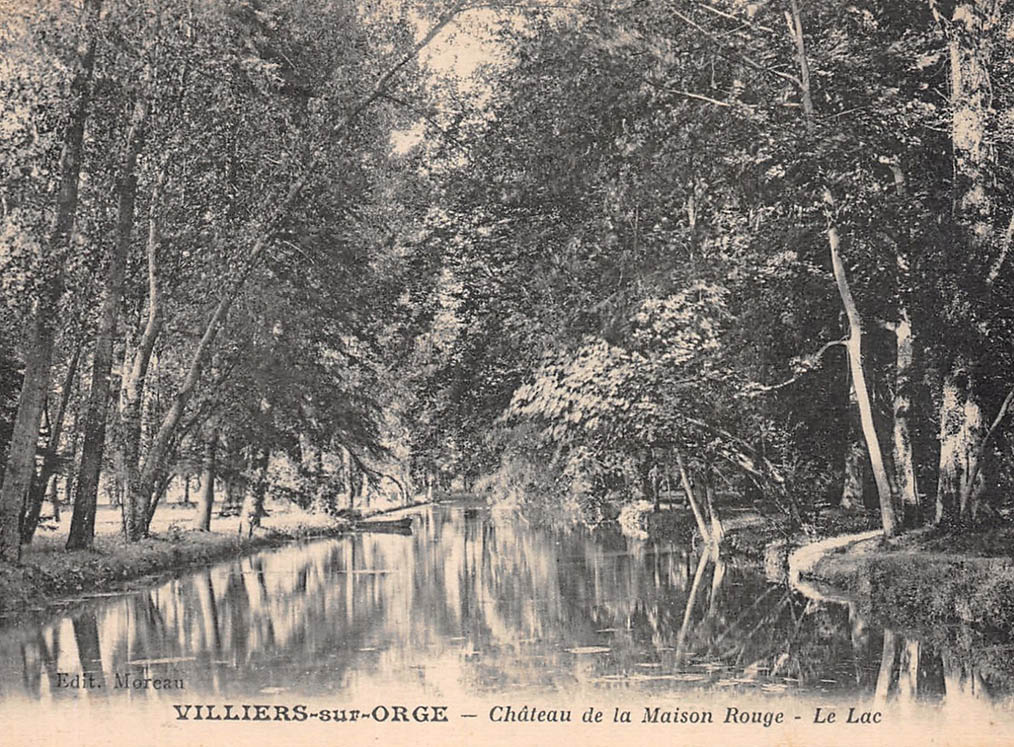

© Delcampe

Le développement de Villiers aux XIXe et XXe siècles

Le XIXe siècle marque un tournant décisif pour Villiers-sur-Orge. L’arrivée du chemin de fer transforme progressivement ce village agricole en un lieu plus accessible, attirant une population nouvelle. À la fin du XIXe siècle, Villiers devient une destination prisée pour les Parisiens cherchant un cadre de vie plus paisible, loin de l’effervescence de la capitale.

Durant la première moitié du XXe siècle, Villiers reste attachée à ses racines rurales, mais les changements s’accélèrent. Les années d’après-guerre voient l’essor de l’urbanisation et de nouvelles infrastructures. Les terres agricoles cèdent peu à peu la place à des quartiers résidentiels, tout en conservant des espaces naturels.

Dans les années 1950 et 1960, la création de nouveaux lotissements permet à de nombreuses familles de s’installer, séduites par l’équilibre entre modernité et verdure. La commune s’équipe progressivement avec des écoles, des commerces, des équipements sportifs et culturels pour répondre aux besoins des habitants.

Un patrimoine préservé

Malgré son développement, Villiers-sur-Orge a su préserver des traces de son passé et mettre en valeur son patrimoine historique.

La nature occupe toujours une place centrale à Villiers. La rivière de l’Orge et ses berges offrent des paysages apaisants, propices à la promenade et aux loisirs en plein air. Le parc de la mairie est également un lieu emblématique où habitants et visiteurs se retrouvent pour partager des moments conviviaux.

Plus récemment, la commune s’est engagée dans des projets ambitieux comme la création d’une forêt urbaine, une initiative qui illustre l’importance de préserver l’environnement tout en anticipant les défis écologiques de demain.

© Delcampe

Villiers-sur-Orge, une ville tournée vers l’avenir

Aujourd’hui, Villiers-sur-Orge est une commune moderne qui allie tradition et dynamisme. Avec une population en constante évolution, la ville s’efforce de maintenir un cadre de vie agréable, où la qualité des infrastructures se conjugue avec une vie associative riche et diversifiée.

Les événements locaux, tels que le marché de Noël, les journées citoyennes ou encore les fêtes communales, renforcent les liens entre les habitants et perpétuent l’esprit de convivialité hérité du passé.

Villiers-sur-Orge, c’est aussi une ville qui innove. Les projets menés dans les domaines de l’écologie, de l’éducation et de la culture reflètent la volonté de construire un avenir harmonieux, où les nouvelles générations pourront à leur tour écrire l’histoire de ce territoire unique.

De son passé rural à son présent dynamique, Villiers-sur-Orge incarne l’équilibre entre tradition et modernité. Une ville où il fait bon vivre, ancrée dans son histoire et tournée vers l’avenir.

Groupe histoire - Les témoignages du passé

Dans notre village, comme dans beaucoup d’autres autour de la période de l’entre-deux-guerres, peu de commerces étaient installés. Seuls quelques « bistrots » existaient*. Quelques-uns faisaient épicerie, d’autres hôtels et restaurant.

Il fallait se rendre à Montlhéry pour répondre à ses besoins. Sainte-Geneviève-des-Bois était une ville qui commençait seulement à se construire à la place de la grande forêt de Séquigny. Quelques commerces firent progressivement leur apparition ainsi que le premier marché, situé sur l’actuelle rue Paul Vaillant-Couturier. Il sera remplacé par le marché actuel en 1933.

Heureusement, il y avait des commerçants ambulants qui desservaient le village avec des véhicules attelés ou automobiles :

- La boulangerie Rancière de Sainte-Geneviève-des-Bois (M. Rancière était également artiste peintre et cofondateur de la Société des artistes du Hurepoix)

- La boucherie Baillon de Montlhéry (M. Baillon est décédé le 19 avril 1944 à Athis-Mons pendant les opérations de secours après le bombardement de la gare)

- La charcuterie Lescure de Montlhéry (M. Lescure a été secouriste pendant la dernière guerre)

- L’Union commerciale de la Ville-du-Bois (épicerie)

- Le cordonnier Bertier d’Épinay-sur-Orge, qui avait son atelier près de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois

- Le porteur de journaux d’Épinay-sur-Orge, qui faisait sa tournée à vélo avec ses journaux sur le porte-bagages avant en criant : «Lisez L’Œuvre, Le Populaire, Le Figaro, L’Humanité, La Gazette de Seine-et-Oise…»

- La marchande de peaux de lapins, qui passait elle aussi avec son vélo en criant : «Peaux de lapins, peaux…» non pas pour vendre, mais pour acheter

- Divers démarcheurs passaient de temps à autre pour vendre du linge de maison, des paniers en osier, etc.

Mais il y avait aussi : le rémouleur, qui passait pour affûter les lames de couteau et de ciseaux ; la matelassière, qui se déplaçait à domicile pour effectuer la réfection des matelas (qui étaient en laine et crin) et le bouilleur de cru (M. Souchard), qui s’installait avec son alambic sur la place ou au bord de l’Orge pour transformer les fruits en eau-de-vie. Pendant la période de guerre, à cause des restrictions, des cartes de rationnement limitaient la consommation. Des produits peu agréables à consommer, tels que l’orge grillée, la saccharine et la margarine, remplaçaient le café, le sucre et le beurre.

Villiers a eu l’avantage, d’avoir un boucher rue Jean-Jaurès (à l’emplacement de l’actuelle Villa Louise), M. Noizeux, qui, avant cette période, faisait les marchés. Il vendait alors à son domicile, ce qui permettait aux Villiérains d’avoir un peu de viande dès son arrivage.

* Partez à la découverte des anciens cafés de Villiers en participant à un jeu de « cistes » sur : www.cistes.net ou « cartociste 91 » (entrez le n°179761).

L’Orge et sa vallée ont toujours accompagné le quotidien des habitants vivant à proximité. Au fur et à mesure des siècles, les habitants, avec leurs moyens, ont souvent essayé de la canaliser, de la contrôler, de la domestiquer. Les récentes inondations d’octobre 2024 viennent rappeler que c’est un vrai combat.

Les inondations ont toujours été régulières, parfois spectaculaires. La vallée de l’Orge devient alors un grand lac faisant disparaître temporairement les bois, les prairies, les chemins, les routes, les clôtures et autres ouvrages. La mémoire de ces évènements à Villiers-sur-Orge date surtout d’écrits après la 1re Guerre Mondiale. Il n’existe, par exemple, pas de témoignages pour Villiers des dégâts de la crue centenaire de 1910.

En 1928, le conseil municipal s’émeut de la fréquence et de l’importance des crues de l’Orge et de la Boëlle qui occasionnent des dommages aux ensemencements et aux récoltes et constituent un danger pour l’hygiène publique en transformant les terrains de la vallée en marécage.

La dernière très grande inondation connue date de janvier 1955, juste avant le développement urbain de la commune. Villiers n’est encore qu’un village dont les constructions se concentrent essentiellement sur les coteaux, rue Pasteur et rue Jean Jaurès. Jusqu’à cette époque, la Voie des Près est un chemin de terre pour accéder à une seule maison. Le bas de la vallée de l’Orge était un ensemble de moulins, de lavoirs, de bois et de pâturages où les Villiérains venaient travailler, se laver, se détendre, pêcher et se baigner aux beaux jours. Le cours de la rivière n’était pas aussi régulier que de nos jours. Elle présentait des profondeurs irrégulières et parfois on n’avait pas pied. La baignade à Villiers était d’ailleurs reconnue.

En janvier 1955, la surface inondée fut tellement importante que la rue Gabriel Péri, vers la gare, fut coupée de nombreux jours nécessitant de faire installer une passerelle piétonne. La Voie des Près était recouverte d’un mètre d’eau. Les rares véhicules (il y en avait peu à cette époque) furent autorisés à traverser l’hôpital de Vaucluse car, comme aujourd’hui, l’accès était très contrôlé.

La modernisation du pays et le développement rapide de l’urbanisation notamment le long de la rivière provoquèrent un bouleversement complet du paysage. Rapidement l’Orge dans sa partie aval traversa une zone fortement urbanisée de 370 000 habitants. À Villiers, les bois et les prairies en vallée furent réduits au profit du camping dans les années 60, du stade de football dans les années 70, du complexe sportif dans les années 80, du tennis couvert dans les années 90 et enfin de la halle de skate au début des années 2000.

Le 1er mars 1978, c’est le débit de la rivière qui a battu tous les records. Le débit instantané maximal était de 41,2m3/seconde contre une moyenne de 5,67m3/seconde pour cette période. Les dégâts furent importants. La crainte des futures inondations, avec la multiplication des constructions et l’imperméabilisation des sols, provoqua dès le milieu des années 70 la multiplication des bassins de retenue. Il en existe aujourd’hui 25, capable de retenir plus de 2 750 000m3.

Les fortes pluies de 1982 et 2016 furent assez bien gérées grâce à ces ouvrages et à la limitation de constructions le long de la rivière.

Pourtant avec le dérèglement climatique, ces ouvrages ne suffisent plus. Il tombe dorénavant de telles quantités de pluie dans des délais si courts que le réseau n’arrive plus à l’absorber. Les pluies du mois d’octobre 2024, de niveau centennal, conséquences des tempêtes atlantiques Kirk et Leslie furent si intenses que l’ensemble du réseau hydraulique et de bassins, dimensionné en vallée pour une crue vingtennale, fut complètement saturé. Cela rappelle que la rivière est un élément naturel sensible au dérèglement climatique. Cette nouvelle donnée, oblige, une nouvelle fois, à adapter la gestion hydraulique de l’Orge et de ses affluents, à trouver de nouvelles solutions pour essayer de limiter les dégâts.

Le groupe Histoire raconte l’histoire du crash d’un avion de la Seconde Guerre mondiale

dans la commune de Villiers-sur-Orge.

à Villiers sur Orge, le 14 juin 1944 à environ 8h30, une formation de plusieurs forteresses volantes ( B-17)

apparaît dans un ciel bien dégagé, à une altitude de 24 000 pieds (environ 7 300m) avec ce bruit de moteurs caractéristique.

Leur passage est devenu de plus en plus fréquent notamment pour les missions de bombardement dans la région. Cette formation vient d’ailleurs de bombarder l’aérodrome de Brétigny-sur-Orge et retourne en Angleterre dans un ordre parfait, sa mission accomplie.

Messieurs Guyader et Jacques Pénichost, côte à côte devant chez eux, rue des Graviers (aujourd’hui rue Pierre Médéric), observent, comme bien d’autres, qu’un des B17 ( immatriculé 42 107 163) a été atteint par les tirs de la défense aérienne allemande (la FLAK).

Très vite, l’avion se détache de sa formation, touché à l’aile droite, un moteur en feu avec une perte d’altitude pour arriver à 16 000 pieds (environ 4 900m). Les membres de l’équipage décident alors de quitter l’appareil en parachute.

Les témoins qui suivent cette évolution de la rue des Graviers observent que cet appareil, désormais vide, devient très vite incontrôlable et tourne sur lui-même juste au-dessus de leur tête.

Une explosion survient. C’est la perte de l’aile droite. Elle ira chuter près du pont de chemin de fer à Villemoisson-sur-Orge.

Tout le reste de ce B-17 continue à descendre bruyamment, de plus en plus vite, en toupie. L’ensemble des habitants sont en pleine panique car l’avion se dirige vers les habitations.

Finalement, en quelques secondes, le B-17 en feu termine sa chute à quelques centaines de mètres au-delà de cette rue, dans une zone qui à cette époque ne comptait aucune construction, approximativement aux abords de la voie St-Marc à l’extrémité de la rue des Grands Champs (qui n’existait pas encore).

Quel soulagement pour les habitants. La catastrophe a été évitée de peu ! Après l’explosion liée au crash, les plus audacieux se sont alors approchés prudemment de cette épave, craignant des explosions de munitions.

Rapidement, des militaires allemands sont arrivés pour sécuriser le secteur. Quelque temps après, il fut possible de s’approcher pour récupérer tout ce qui pouvait servir : canot pneumatique, gants d’aviateurs, pièces de moteur…

Texte d’après le récit de Jacques Pénichost, témoin de cet événement.

Plongez dans les années 50 et revivez la fête communale de Villiers, grâce au groupe histoire.

Dans les années 1950 la fête communale de Villiers-sur-Orge s’étalait sur 3 jours le dernier week-end du mois de juin.

Le samedi la fête commençait par la retraite aux flambeaux. Un peu avant la tombée de la nuit, les enfants allaient chercher un lampion devant le local des pompiers (aujourd’hui la boulangerie). Encadrés par les pompiers et une fanfare, ils défilaient dans toutes les rues du village suivi par de nombreux villiérains.

La soirée se poursuivait à la fête foraine, place de la Libération. Il n’y avait que 2 manèges : un carrousel à un étage, installé entre les tilleuls à l’emplacement actuel de la stèle du 8 mai 1945 et l’autre, un « tape-cul » (ou chaises volantes) à l’angle des rues Jean Jaurès et Guy Mocquet.

Il me semble qu’il y avait aussi, à l’extrémité de la place, en bordure de la rue Pasteur, un stand de tir et un stand de confiserie.

A l’extrémité de la place, côté rue des Troènes, un parquet abrité sous un chapiteau, invitait les danseurs à venir profiter de l’orchestre jusqu’au petit matin.

Le dimanche les Villiérains se retrouvaient sous le « préau » de l’école Pierre Brossolette (la seule existante) transformé en salle des fêtes, pour assister au spectacle qu’avaient soigneusement préparé les élèves des 2 classes sous la direction de leur instituteur et institutrice. Les petits évoluaient le plus souvent dans des costumes en papier crépon fabriqués par Madame Lehéron.

La distribution des prix clôturait l’après-midi récréative. Le Maire et les conseillers municipaux s’installaient sur l’estrade. À l’appel de son nom et à l’énoncé de son ou ses prix, chaque élève se présentaient devant un des conseillers qui lui remettait un ou des livres sous les applaudissements du public.

La remise des prix terminée, tous se dirigeaient vers la fête foraine pour finir l’après-midi. A la tombée de la nuit, un feu d’artifice était tiré dans le parc de la mairie (mairie de l’époque, centre Pablo Neruda aujourd’hui – le parc n‘existe plus, remplacé par l’école André Malraux). À la fin du feu d’artifice, l’orchestre reprenait sa place et les danseurs pouvaient se retrouver sous le chapiteau jusqu’à 2 ou 3 h du matin.

Le lundi était jour de congé pour les scolaires en raison de la fête. Les enfants se retrouvaient l’après-midi sur place pour participer à des jeux divers préparés par le Comité des fêtes. Bien que les parents accompagnaient le plus souvent leurs enfants, les instituteurs étaient également présents. En effet ce n’était pas encore les vacances qui ne commençaient que le 14 juillet.

Merci à Monique D., autrice de ce récit.

Restons en contact !

Sur les réseaux :

© Copyright 2024 Ville de Villiers-sur-Orge // Mentions légales – Accessibilité